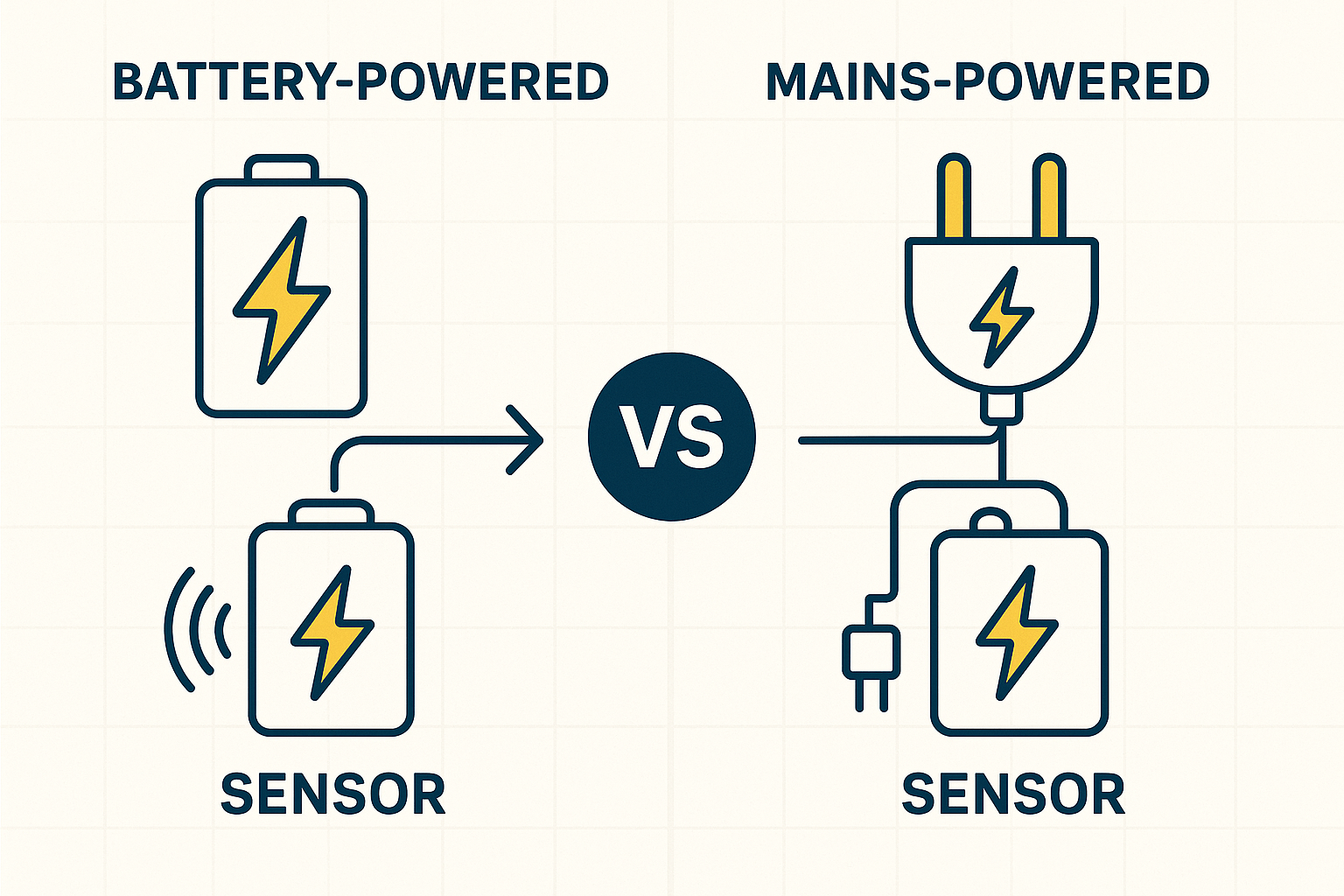

Batterie- vs. netzbetriebene Sensoren: Vor- und Nachteile

Die Wahl zwischen batterie- und netzbetriebenen Sensoren ist für die Smart-Home-Gestaltung von grundlegender Bedeutung und beeinflusst Installationsflexibilität, Wartungsaufwand, Leistungsfähigkeit und langfristige Kosten. Das Verständnis der realistischen Kompromisse zwischen diesen Stromversorgungsoptionen ist für die Entwicklung zuverlässiger, effizienter und wartungsfreundlicher Smart-Home-Systeme unerlässlich. Dieser umfassende Leitfaden untersucht die technischen Unterschiede, praktischen Auswirkungen und optimalen Anwendungen der einzelnen Stromquellen.

1. Grundlagen der Stromquelle verstehen

Die Stromquelle eines Smart-Home-Sensors beeinflusst maßgeblich dessen Design, Funktionen und Betriebseigenschaften. Die Wahl zwischen Batterie- und Netzstrom erfordert komplexe Kompromisse, die sich auf alle Aspekte der Leistung, der Kosten und des Benutzererlebnisses des Geräts auswirken.

Realistischer Strombedarf und Verbrauch

Smart-Home-Sensoren haben je nach Funktionalität, Kommunikationsprotokollen und Betriebsmustern unterschiedliche Stromanforderungen. Das Verständnis dieser Anforderungen hilft dabei, realistische Erwartungen hinsichtlich Batterielebensdauer und Leistung zu setzen.

Standby-Stromverbrauch: Alle elektronischen Geräte benötigen eine Mindestmenge an Strom, um ihre Grundfunktionen aufrechtzuerhalten. PIR-Sensoren mit extrem niedrigem Stromverbrauch verbrauchen im Standby-Modus möglicherweise nur 10–50 Mikroampere, während anspruchsvollere Sensoren mit mehreren Funkgeräten 100–500 Mikroampere verbrauchen können.

Aktiver Stromverbrauch: Wenn Sensoren aktiv messen, Daten verarbeiten oder kommunizieren, steigt ihr Stromverbrauch drastisch an. Ein typischer Bewegungssensor verbraucht beim Erkennen und Melden von Ereignissen 5–20 Milliampere – 100- bis 1000-mal mehr als im Standby-Modus. Häufigkeit und Dauer dieser aktiven Phasen wirken sich erheblich auf die Gesamtlebensdauer der Batterie aus.

Kommunikationsleistung nach Protokoll: Die größte Strombelastung für intelligente Sensoren entsteht durch die drahtlose Kommunikation.

2. Batteriebetriebene Sensoren: Realistische Erwartungen

Batteriebetriebene Sensoren bieten eine beispiellose Flexibilität bei der Installation, erfordern jedoch eine sorgfältige Berücksichtigung realistischer Leistungserwartungen und Wartungsanforderungen.

Batterietechnologien und Leistung in der Praxis

Die Wahl der Batterietechnologie hat erhebliche Auswirkungen auf die Sensorleistung, Lebensdauer und Gesamtbetriebskosten.

Alkalibatterien: Alkalibatterien sind die gängigste und kostengünstigste Option und bieten je nach Sensortyp und Nutzung in der Regel eine Betriebsdauer von 6 Monaten bis 2 Jahren. Ihre Spannung nimmt mit der Zeit allmählich ab, was die Sensorleistung beeinträchtigen kann, wenn die Batterien leer werden. Die Temperatur hat erhebliche Auswirkungen auf die Leistung – rechnen Sie bei großer Kälte mit einer Kapazitätsreduzierung von 50 %.

Lithium-Primärbatterien: Lithiumbatterien bieten die zwei- bis fünffache Kapazität von Alkalibatterien und halten während des gesamten Entladezyklus die Spannung stabil. Sie sind auch bei extremen Temperaturen deutlich leistungsfähiger und bieten bei den meisten Sensoren eine Betriebsdauer von 1 bis 3 Jahren, bei sehr stromsparenden Ausführungen sogar bis zu 5 Jahren. Höhere Anschaffungskosten werden oft durch die längere Lebensdauer und die geringere Anzahl an Austauschvorgängen ausgeglichen.

Lithium-Ionen-Akku: Wiederaufladbare Batterien sparen zwar die Kosten für den Austausch, bieten aber in der Regel eine kürzere Laufzeit pro Ladung als Primärbatterien. Je nach Sensortyp liegen die Ladezeiten zwischen 3 und 12 Monaten. Sie benötigen Ladeschaltungen, die die Komplexität und die Kosten erhöhen, bieten aber bei häufig genutzten Sensoren möglicherweise bessere Gesamtbetriebskosten.

Spezialbatterien mit langer Lebensdauer: Lithium-Thionylchlorid-Batterien können in Anwendungen mit extrem geringem Stromverbrauch 10 bis 20 Jahre lang betrieben werden. Allerdings sind sie teuer und nur für Sensoren geeignet, die sehr selten senden. Für die meisten Smart-Home-Anwendungen sind sie ungeeignet.

Protokollspezifische Erwartungen zur Batterielebensdauer

Aufgrund ihrer Stromverbrauchseigenschaften wirken sich unterschiedliche drahtlose Protokolle erheblich unterschiedlich auf die Akkulaufzeit aus.

3. Netzbetriebene Sensoren: Stromversorgungsoptionen und -anforderungen

Netzbetriebene Sensoren bieten unbegrenzte Stromverfügbarkeit und erweiterte Funktionen, wobei mehrere praktische Stromversorgungsoptionen für unterschiedliche Installationsszenarien verfügbar sind.

Gängige Methoden der Stromversorgung

Moderne Smart-Home-Sensoren können auf verschiedene Arten mit Strom versorgt werden, wobei jede Methode unterschiedliche Installationsanforderungen und Möglichkeiten mit sich bringt.

USB-Stromversorgung: Die zunehmend verbreitete USB-Stromversorgung (5 V) für Smart-Home-Sensoren macht eine komplexe AC/DC-Umwandlung überflüssig und bietet eine sichere, standardisierte Stromquelle. Viele Sensoren verfügen mittlerweile über USB-C- oder Micro-USB-Anschlüsse, was die Installation einfach und sicher macht. Der Stromverbrauch der meisten Sensoren liegt typischerweise zwischen 0,5 und 2 Watt.

Stromversorgung des Wandadapters: Herkömmliche Wandadapter liefern verschiedene Gleichspannungen (typischerweise 5 V, 9 V oder 12 V) und eignen sich für Sensoren mit mittlerem Leistungsbedarf. Die Installation ist unkompliziert, erfordert aber Zugang zu Netzsteckdosen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Adapters den Stromverbrauch – die meisten Sensoren benötigen weniger als 5 Watt.

Macht über

Festverdrahteter Netzanschluss: Direkter Anschluss an das Stromnetz über Anschlussdosen oder elektrische Installationen. Diese Methode erfordert Kenntnisse in der Elektrotechnik und kann die Installation durch einen qualifizierten Elektriker erfordern. Bietet unbegrenzte Leistung, erfordert jedoch sorgfältige Beachtung der elektrischen Sicherheit und der örtlichen Vorschriften.

Erweiterte Funktionen mit unbegrenzter Leistung

Durch die unbegrenzte Stromverfügbarkeit können netzbetriebene Sensoren erweiterte Funktionen bieten, die mit Batteriestrom nicht praktikabel sind.

Always-On-Betrieb: Netzbetriebene Sensoren können ohne Ruhemodus kontinuierlich betrieben werden und bieten Reaktionszeiten von unter einer Sekunde. Batteriebetriebene Sensoren benötigen zum Aufwachen und Reagieren 1–3 Sekunden. Dieser Unterschied wird jedoch immer geringer, da moderne Batteriesensoren schnellere Aufwachzeiten erreichen.

Verbesserte Kommunikation: Eine höhere Stromverfügbarkeit ermöglicht eine stärkere Sendeleistung, häufigere Statusaktualisierungen und die Möglichkeit, als Netzwerk-Repeater zu fungieren. Netzbetriebene Geräte verbessern häufig die allgemeine Netzwerkzuverlässigkeit, indem sie stabile Routing-Knoten bereitstellen.

Mehrere integrierte Funktionen: Unbegrenzte Leistung ermöglicht die Integration mehrerer Sensoren, lokaler Verarbeitungsfunktionen, Anzeigen und zusätzlicher Funktionen, die bei eingeschränkter Batterieleistung nicht praktikabel wären.

4. Leistungs- und Kostenvergleich

Das Verständnis der realistischen Leistungsunterschiede und der Gesamtkostenauswirkungen hilft bei der Entscheidung über die Stromquelle für verschiedene Anwendungen.

Gesamtbetriebskostenanalyse

Während batteriebetriebene Sensoren oft geringere Anschaffungskosten haben, können sie mit der Zeit durch die laufenden Kosten für den Batterieaustausch teurer werden.

Kosten für den Batteriewechsel: Batteriebetriebene Sensoren verursachen mit der Zeit erhebliche Kosten. Ein Sensor, der alle zwei Jahre eine neue Batterie benötigt, kostet je nach Batterietyp 5 bis 15 Pfund pro Austauschzyklus. Über einen Zeitraum von 10 Jahren können die Batteriekosten die Anschaffungskosten des Sensors übersteigen, insbesondere bei Sensoren mit hochwertigen Lithiumbatterien.

Unterschiede bei den Installationskosten: Batteriebetriebene Sensoren sind aufgrund der einfacheren Montage und fehlender elektrischer Anschlüsse in der Regel kostengünstiger zu installieren. Bei netzbetriebenen Sensoren können Elektroarbeiten, Kabelverlegungen oder die Installation von Steckdosen erforderlich sein, was die Installationskosten je nach Komplexität um 50 bis 200 £ erhöhen kann.

Wartungshinweise: Batteriesensoren erfordern regelmäßige Wartung und Batteriewechsel, was bei Sensoren an schwer zugänglichen Stellen eine Herausforderung darstellen kann. Berücksichtigen Sie die Arbeitskosten, wenn ein professioneller Batteriewechsel erforderlich ist. Netzbetriebene Sensoren erfordern in der Regel nur minimale Routinewartung, erfordern bei Problemen jedoch möglicherweise eine komplexere Fehlerbehebung.

Kompromisse bei Zuverlässigkeit und Leistung

Jede Stromquelle verfügt über unterschiedliche Zuverlässigkeitsmerkmale, die sich auf die Eignung für unterschiedliche Anwendungen auswirken.

Verhalten bei Stromausfall: Batteriebetriebene Sensoren funktionieren auch bei Stromausfällen weiter und gewährleisten so die Sicherheit und Überwachung, wenn diese am dringendsten benötigt werden. Netzbetriebene Sensoren fallen bei Stromausfällen aus, sofern keine Notstromversorgung vorhanden ist. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, nehmen sie den Betrieb jedoch sofort wieder auf.

Leistungseinbußen: Bei batteriebetriebenen Sensoren kann es mit zunehmendem Alter der Batterien zu Leistungseinbußen kommen, beispielsweise zu einer verringerten Reichweite, langsameren Reaktionszeiten und möglichen Kommunikationsfehlern. Netzbetriebene Sensoren bieten zwar eine konstante Leistung, sind jedoch anfällig für Probleme mit der Stromqualität, beispielsweise Spannungsschwankungen.

Temperatureffekte: Die Batterieleistung lässt bei extremen Temperaturen deutlich nach – rechnen Sie bei großer Kälte mit einer Kapazitätsreduzierung von 50 % und bei großer Hitze mit einer beschleunigten Entladung. Netzbetriebene Sensoren sind weniger temperaturabhängig, können aber unter extremen Bedingungen dennoch Leistungsschwankungen aufweisen.

5.Anwendungsspezifische Auswahlrichtlinien

Verschiedene Smart-Home-Anwendungen haben spezifische Anforderungen, die unterschiedliche Stromquellenansätze bevorzugen.

Sicherheitsanwendungen

Sicherheitsanwendungen haben spezifische Zuverlässigkeits- und Reaktionsanforderungen, die die Auswahl der Stromquelle beeinflussen.

Kritische Sicherheitssensoren: Tür-/Fenstersensoren, Bewegungsmelder und Glasbruchsensoren für Sicherheitssysteme profitieren in der Regel von Batteriebetrieb, um den Betrieb bei Stromausfällen sicherzustellen. Bedenken Sie jedoch die Folgen eines Batterieausfalls und führen Sie regelmäßige Batterieüberwachungen und Batteriewechsel durch.

Brand- und Sicherheitssensoren: Rauchmelder und Kohlenmonoxidsensoren werden aus Sicherheitsgründen bei Stromausfällen häufig mit Batterien betrieben. Einige Melder nutzen jedoch auch Netzstrom mit Batterie-Backup. Beachten Sie die örtlichen Brandschutzvorschriften, die möglicherweise die Stromanforderungen für verschiedene Sensortypen festlegen.

Überwachungskameras und fortschrittliche Sensoren: Geräte, die im Dauerbetrieb, mit lokaler Aufzeichnung oder hohen Leistungsanforderungen betrieben werden müssen, benötigen in der Regel Netzstrom. Für kritische Sicherheitsanwendungen sollten Sie Notstromsysteme in Betracht ziehen.

Umwelt- und Automatisierungssensoren

Für Sensoren zur Umweltüberwachung und Automatisierung gelten unterschiedliche Anforderungen, die sich auf die Eignung der Stromquelle auswirken.

Innenraum-Umgebungssensoren: Temperatur-, Feuchtigkeits- und Luftqualitätssensoren funktionieren in der Regel mit beiden Stromquellen gut. Batteriebetrieb bietet Flexibilität bei der Installation, während Netzbetrieb häufigere Berichte und zusätzliche Funktionen wie Anzeigen ermöglicht.

Außensensoren: Wetterüberwachungs- und Sicherheitssensoren für den Außenbereich benötigen aufgrund der eingeschränkten Stromversorgung häufig Batteriestrom. Berücksichtigen Sie wetterfeste Batteriefächer und die Auswirkungen extremer Temperaturen auf die Batterielebensdauer.

HVAC-Integrationssensoren: In Heiz- und Kühlsysteme integrierte Sensoren profitieren häufig von der Netzstromversorgung, um eine kontinuierliche Überwachung und sofortige Reaktion auf Befehle des Steuerungssystems zu ermöglichen.

6. Zukünftige Technologien und neue Lösungen

Neue Technologien beginnen, einige Einschränkungen der aktuellen Stromversorgungslösungen zu überwinden, die meisten davon befinden sich jedoch noch in der frühen Einführungsphase.

Fortschrittliche Batterietechnologien

Batterietechnologien der nächsten Generation versprechen Verbesserungen bei Kapazität, Lebensdauer und Umweltverträglichkeit.

Festkörperbatterien: Die neue Festkörperbatterietechnologie bietet im Vergleich zu herkömmlichen Batterien eine höhere Energiedichte und längere Lebensdauer. Erste kommerzielle Produkte deuten auf eine Kapazitätssteigerung von 50 bis 100 Prozent hin, was die Lebensdauer von Batteriesensoren bei typischen Anwendungen auf 5 bis 10 Jahre verlängern könnte. Diese Batterien sind jedoch nach wie vor teuer und noch nicht flächendeckend verfügbar.

Verbesserte Lithium-Technologien: Durch die Verwendung fortschrittlicher Lithiumbatteriechemie werden Kapazität und Temperaturverhalten kontinuierlich verbessert. Diese Verbesserungen könnten die typische Batterielebensdauer im Vergleich zu aktuellen Technologien in den nächsten Jahren um 25–50 % verlängern.

Energiegewinnung: Aktuelle Realität

Energiegewinnungstechnologien sind vielversprechend, in der praktischen Anwendung im Smart Home sind sie jedoch noch begrenzt.

Solarenergiegewinnung: Kleine Solarmodule können die Batterielebensdauer verlängern oder Sensoren an Standorten mit ausreichend Licht mit Strom versorgen. Derzeit ist dies für Außensensoren oder Innensensoren in Fensternähe praktisch, die Innenbeleuchtung liefert jedoch für die meisten Sensoren in der Regel nicht genügend Energie. Mit zunehmender Solareffizienz dürfte diese Technologie an Bedeutung gewinnen.

Andere Erntemethoden: Die Nutzung von Vibrations-, Wärme- und HF-Energie ist für Smart-Home-Anwendungen im Verbraucherbereich noch weitgehend experimentell.Obwohl dies technisch möglich ist, reicht die in typischen Wohnumgebungen verfügbare Energie aus diesen Quellen für die meisten aktuellen Sensordesigns nicht aus. Diese Technologien könnten sich jedoch durchsetzen, da der Strombedarf der Sensoren weiter sinkt.

7. Rahmen für die Auswahlentscheidung

Ein systematischer Ansatz bei der Auswahl der Stromquelle trägt dazu bei, optimale Entscheidungen für bestimmte Anwendungen und Anforderungen zu treffen.

Wichtige Entscheidungsfaktoren

Berücksichtigen Sie diese Hauptfaktoren bei der Auswahl der Stromquellen für Smart-Home-Sensoren.

Installationszugänglichkeit: Ist der Installationsort für den Batteriewechsel leicht zugänglich? Sensoren in hohen Decken, Kriechkellern oder im Außenbereich benötigen Netzstrom oder eine sehr lange Batterielebensdauer. Berücksichtigen Sie die realistischen Kosten und den Aufwand eines Batteriewechsels über die Lebensdauer des Sensors.

Stromverfügbarkeit: Ist am Installationsort eine zuverlässige Netzstromversorgung verfügbar? Bedenken Sie die Kosten und den Aufwand für die Bereitstellung einer Netzstromversorgung, falls diese derzeit nicht verfügbar ist. USB-Steckdosen sind immer häufiger anzutreffen und bieten einen guten Kompromiss.

Leistungsanforderungen: Benötigen Sie sofortige Reaktionszeiten, kontinuierliche Überwachung oder Hochleistungsfunktionen? Diese Anforderungen sprechen normalerweise für Netzstrom, obwohl moderne Batteriesensoren die Leistungslücke für viele Anwendungen schließen.

Zuverlässigkeitskritikalität: Wie wichtig ist der kontinuierliche Betrieb bei Stromausfällen? Sicherheitsanwendungen erfordern möglicherweise Batteriestrom oder Notstromsysteme, um den Betrieb im Notfall aufrechtzuerhalten.

Praktische Auswahlrichtlinien

Diese Richtlinien helfen dabei, Anforderungen in praktische Entscheidungen zur Stromquelle umzusetzen.

Wählen Sie Batteriebetrieb, wenn: An Installationsorten gibt es keinen Stromanschluss, Sensoren müssen auch bei Stromausfällen funktionieren, eine einfache Installation ist wichtig oder Sensoren werden selten verwendet (was den Batterieverbrauch reduziert). Für die meisten Anwendungen beträgt die Batterielebensdauer 1–3 Jahre.

Wählen Sie Netzstrom, wenn: Sensoren erfordern hohe Leistung oder einen Dauerbetrieb, einen problemlosen Stromanschluss, einen möglichst geringen Wartungsaufwand oder häufige Nutzung. Für eine einfache und sichere Installation empfiehlt sich die Stromversorgung über USB.

Erwägen Sie hybride Ansätze: Einige Anwendungen profitieren von Netzstrom mit Batterie-Backup oder von Batteriestrom mit Ladefunktion. Diese Ansätze bieten die Vorteile beider Stromquellen, erhöhen jedoch die Komplexität und die Kosten.

8. Best Practices für Installation und Wartung

Für optimale Leistung und Zuverlässigkeit sind ordnungsgemäße Installations- und Wartungspraktiken unabdingbar, unabhängig von der Wahl der Stromquelle.

Best Practices für batteriebetriebene Sensoren

Um die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Batterie zu maximieren, müssen Sie auf die Details bei Installation und Wartung achten.

Auswahl und Installation der Batterie: Verwenden Sie hochwertige Batterien namhafter Hersteller und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität. Für langlebige Anwendungen bieten Lithium-Primärbatterien trotz höherer Anschaffungskosten in der Regel ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Lagern Sie Ersatzbatterien ordnungsgemäß und achten Sie auf das Verfallsdatum.

Temperaturaspekte: Installieren Sie die Sensoren möglichst fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.Berücksichtigen Sie bei Außenanwendungen die Auswirkungen saisonaler Temperaturschwankungen auf die Batterielebensdauer – sehr kalte Winter können die Batterielebensdauer um 50 % oder mehr verkürzen.

Wartungsplanung: Planen Sie proaktiv den Batteriewechsel, anstatt auf Warnungen bei niedrigem Batteriestand zu warten. Tauschen Sie Batterien nach 70–80 % ihrer erwarteten Lebensdauer aus, um unerwartete Ausfälle zu vermeiden. Dokumentieren Sie Austauschtermine und verwendete Batterietypen.

Sicherheit bei netzbetriebenen Installationen

Bei netzbetriebenen Installationen ist besondere Aufmerksamkeit auf die elektrische Sicherheit und die ordnungsgemäße Installationspraxis zu richten.

Elektrische Sicherheit: Schalten Sie vor dem Herstellen elektrischer Anschlüsse immer den Strom am Leistungsschalter ab. Verwenden Sie geeignete Schaltkästen und Anschlüsse für die erforderlichen Spannungen und Stromstärken. Beachten Sie die örtlichen Elektrovorschriften und ziehen Sie bei komplexen Installationen eine professionelle Installation in Betracht.

Stromqualität: Bedenken Sie, dass Probleme mit der Stromqualität die Sensorleistung beeinträchtigen können. Verwenden Sie Überspannungsschutz für empfindliche Elektronik und sorgen Sie für stabile Stromanschlüsse. Eine schlechte Stromqualität kann zu Fehlfunktionen oder vorzeitigem Ausfall des Sensors führen.

Dokumentation: Dokumentieren Sie die Spezifikationen der Stromquelle, Installationsdetails und alle besonderen Anforderungen. Diese Informationen sind für die Fehlerbehebung sowie zukünftige Wartungsarbeiten oder Änderungen unerlässlich.